Indem der Beitrag „Von Läusemenschen – Versuch einer metaanthropozentrischen Kantlektüre“ seine Thesen durch Collagen direkter Zitate Gestalt annehmen und dabei den Leser*innen Raum zur Entwicklung ihrer eigenen Lesart lässt, entspricht er nicht der gängigen akademischen Praxis, durch kommentierte Paraphrasierung eine bestimmte Lesart voranzutreiben. Meine Perspektive als Autor des Beitrages wird durch die Auswahl der Zitate, die dialektische Gliederung in drei Abschnitte („Anthropozentrismus“, „Postanthropozentrismus“ und „Metaanthropozentrismus“) sowie kurze Einordnungen zwar angedeutet, aber nicht ausbuchstabiert. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Schmälert die Montage als Collage die Wissenschaftlichkeit des Beitrages?

Von Läusemenschen – Versuch einer metaanthropozentrischen Kantlektüre

„[…] aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden.“[1] Zu Beginn des großen Kantjahres, in dem sich die Geburt Immanuel Kants in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, zum 300. Male jährt, soll hier gezeigt werden, wie das Werk dieses „bedeutenden Denkers“[2] (Hannah Arendt) einerseits klar anthropozentrisch geprägt ist, andererseits aber auch teilweise die spätere postmoderne, poststrukturalistische und posthumanistische Kritik am Anthropozentrismus vorwegnimmt und somit – so die These dieses Beitrages – einen Metaanthropozentrismus konstituiert.

Die letzte Chance

Jede Analyse der Welt[1] kann seit Anbeginn der Zeit nur ihren desaströsen Charakter feststellen. Kaufmännisch spricht man immer von einem Ist-Zustand und einem Soll-Zustand. Und nur eine nüchterne Aufnahme des Ist-Zustandes ermöglicht Wege zu denken, die zu einem angestrebten Soll-Zustand führen könnten.

Zu heteronormativen Denkmustern in queeren Kontexten: Für eine queere Begegnung der Körper – Teil II

Der erste Teil war eine Rückblende auf Judith Butlers Erkenntnisse über die Entstehung des Subjekts durch Ausschließung und gewaltsame Trennung. Gerade in Formen des ‚sex_uellen‘ Austausches und des Sprechens darüber reproduziert sich diese Trennung. Folgend wird also auf die Begriffe und die Vorstellungen zum ‚Sex_uellen‘, ‚Homo_sexualität‘ und zur ‚sex_uellen Gewalt‘ eingegangen.

Zu heteronormativen Denkmustern in queeren Kontexten: Für eine queere Begegnung der Körper – Teil I

Schien ‚queer‘ mal ein radikaler Rundumschlag gegen jede Form heteronormativen Denkens, Fühlens und Handelns zu sein, so gewinnt die Heteronormativität auf perfide Weise in der queeren Community erneut an Boden. Ein emanzipatorischer Anspruch, gegen den und dessen zugrundeliegenden Vorstellungen eines autonomen Subjekts sich die queere Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse einst richtete, wird mit dem Begriffsrepertoire queerer Analyse vermengt.

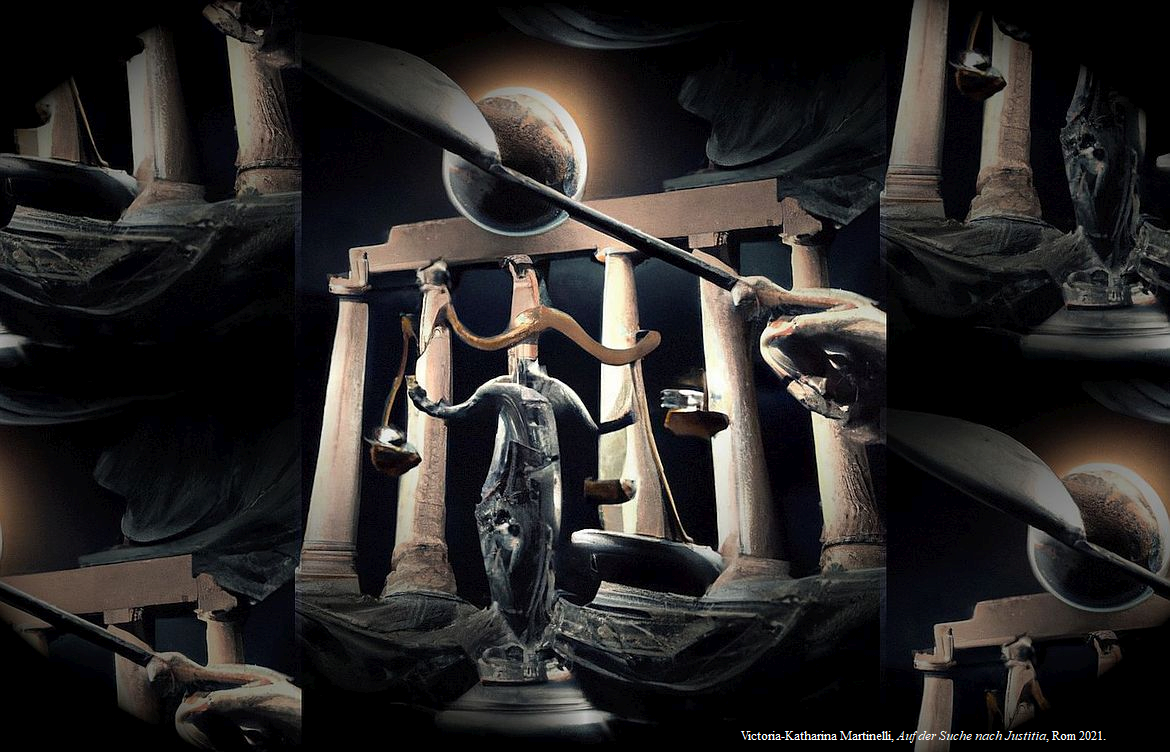

Gerechtigkeit durch die Augen der Geschichte? Das Kaleidoskop dreht sich!

Die Vorstellung von Gerechtigkeit erscheint wie ein belebtes Puzzle, dessen Teile sich ständig verändern und weiterentwickeln. Doch lässt sich mit diesem Sinnbild eine zeitlose Definition von Gerechtigkeit aufstellen? Oder müssen wir tiefer schürfen, um Justitia aufzuspüren? – Es erweist sich als guter Vorsatz, allen Individuen gleiche Chancen auf ein erfülltes Leben bieten zu wollen. Allerdings haben sich im Laufe der Epochen die Ansichten, wie dies zu erreichen sei, unablässig gewandelt. In diesem Essay wollen wir hinterfragen, inwiefern uns ein Verständnis der Geschichte dabei helfen kann, althergebrachte Vorurteile und bestehende Ungerechtigkeiten zu erkennen, und wie diese Einsichten sich im Verhältnis zur generellen Gerechtigkeitsfrage verhalten. Um dies zu erörtern, beabsichtigen wir uns auf eine Reise durch die Historie zu begeben und so zu entdecken, wie diverse philosophische Gerechtigkeitskonzepte aufgekommen sind, sich verändert haben und abgelöst wurden. Wie ein Kaleidoskop, das sich stets aufs Neue dreht, scheint Gerechtigkeit ein wandelbarer Begriff zu sein, der fortwährend (re-)interpretiert, neu aufgefasst und umgesetzt wird.

Keine Frage der Höflichkeit

“Nicht jeder Mensch kann in der Sprache, die er spricht, sein. Nicht etwa, weil er die Sprache nicht ausreichend beherrscht, sondern weil die Sprache nicht ausreicht.” ― Kübra Gümüşay, Sprache und Sein Diese Erkenntnis bildet eine der Grundlagen der feministischen Sprachkritik. Eine ihrer Mitbegründer*innen, die Linguistin Luise Pusch, kritisiert, dass das generische Maskulinum, also die ausschließliche Verwendung der männlichen Form, Frauen immer nur ‚mitmeint‘, sie aber nicht direkt gemeint sind (vgl. Pusch 4).

Aus Spaß am gemeinsamen Spiel(en): Gedanken zu einer performativen Ethik des Amateursports

Erfahrungsbericht „Egal wo du auch spielst, sind wir mit dabei…“ Es ist ein früher Sonntagmittag Ende November kurz außerhalb von München. Vor einem Eisstadion warten die ersten Familien auf den Einlass zum Schlittschuhlaufen. In der Halle findet derweil ein Spiel der Fraueneishockey-Bundesliga statt. Die einzigen Zuschauenden sind für das Gästeteam aus Berlin angereist und haben ihre Banner an den Banden angebracht. Knapp ein Dutzend Fans unterstützt die Mannschaft trotz der 7:0 Niederlage bis zum Ende. Mal mit und mal ohne Trommelbegleitung werden aufmunternde Gesänge angestimmt und die Fahnen geschwungen. Nach dem Spiel stehen Fans, Betreuer*innen und Spieler*innen beider Teams zusammen. Auch die „sportlichen Gegner*innen“ loben den fairen Support und die gute Stimmung, welche in dieser Sportart leider nicht alltäglich ist.

Call for Participation (CfP): Sport – Ethik – Politik [verlängert bis 30.11.22]

Mit unserem aktuellen Call for Participation wirft der philosophike-Blog die Frage nach dem Verhältnis zwischen sportiver Wirklichkeit und Konsum auf. Wir laden Sportinteressierte ebenso wie Forscher:innen dazu ein, mit klassischen Blogbeiträgen oder kreativen Formaten die politische und ethische Rolle des Sports zu untersuchen.

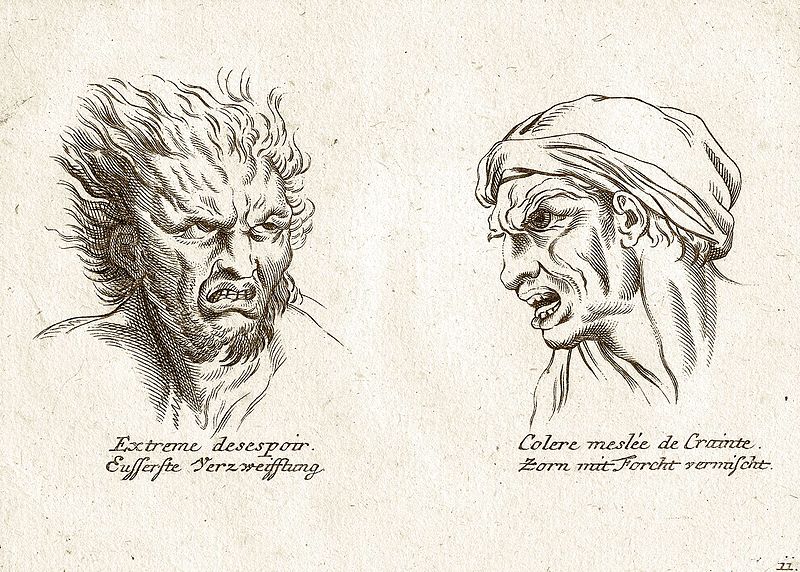

„Nicht mit Wut!“ – ‚Wucher, wucher‘ machte das Begehren

„Nicht mit Wut!“, schallt es durch den Raum. Ein neunjähriges Kind bearbeitet seine Deutsch-Hausaufgaben. Es ist inzwischen frustriert: oft schon hat es sich verschrieben. Musste immer wieder den Tintenkiller gebrauchen. Das Ganze wird langsam unsauber. Seit gefühlten Ewigkeiten sitzt es vor der Aufgabe, aber es will nicht gelingen. Das Kind verschreibt sich immer wieder, es wird wütend. „Nicht mit Wut!“ Die Mutter insistiert: „Nicht mit Wut!“ Sie wiederholt: „Nicht mit Wut!“. Sie insistiert wiederholt: „Nicht mit Wut!“

![Call for Participation (CfP): Sport – Ethik – Politik [verlängert bis 30.11.22]](https://philosophike.de/wp-content/uploads/2022/09/pexels-photo-61135-1170x780.jpeg)