Das Geheimnis von PEGIDAs langem Überleben ist die Ritualisierung und Selbstbezogenheit des rechtspopulistischen Straßenprotests.

Populismus: Eine Frage der zugrundeliegenden Herrschaftsverhältnisse

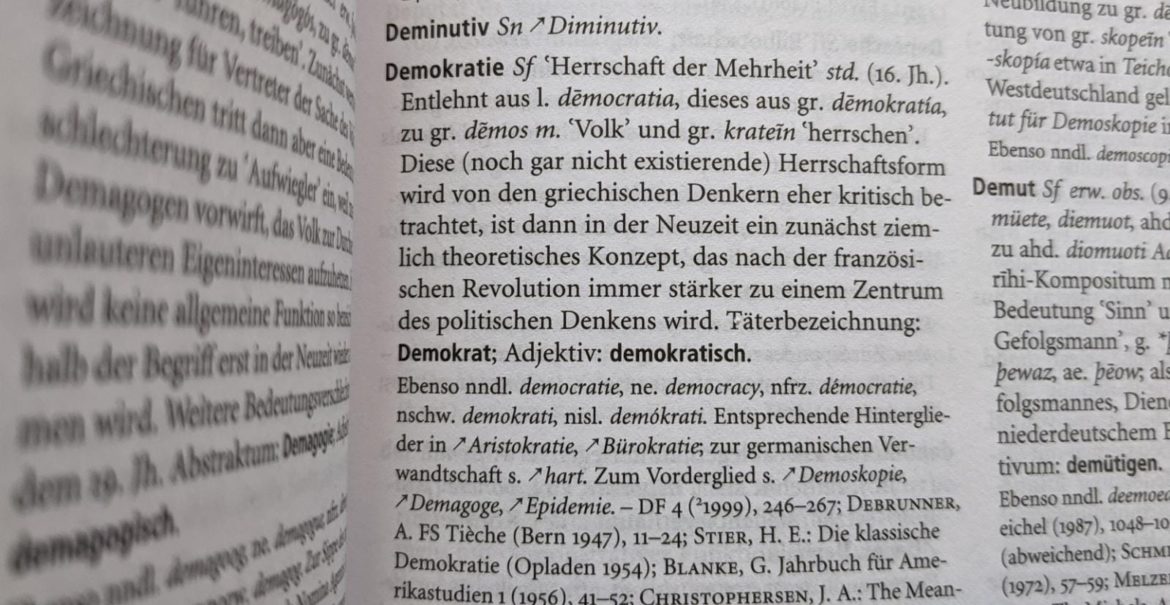

„Ein neues Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Populismus.“ In den letzten Jahren haben viele Artikel zum Thema Populismus mit dieser Schlagzeile angefangen.[1] „Ein Gespenst geht um die Welt – Populismus“ – so war auch schon die Einleitung eines einschlägigen Sammelbands aus dem Jahr 1969 zu lesen.[2] Populismus ist kein neues Phänomen: Vor allem Mitte des 20. Jahrhunderts hat die politikwissenschaftliche Forschung zum Thema Populismus einen Aufschwung erlebt. Wissenschaftler:innen mit den unterschiedlichsten Ansätzen, wie Margaret Canovan, Stuart Hall, Ernesto Laclau, Cas Mudde und Karin Priester – um nur einige zu nennen – haben sich diesem kontroversen Thema gewidmet.[3]

Prolog – „Populismus und Demokratie“

Analog zu krisenhaften Großereignissen – genannt seien etwa die Euro- und Finanzkrise, die sogenannte „Flüchtlingskrise“ oder die Corona-Pandemie – hat der Rechtspopulismus Hochkonjunktur.[i] Mit seiner „Anti-Establishment-Haltung“, flankiert durch ethnisch homogene Gesellschaftsvorstellungen, stellt er die liberalen Demokratien vor große Herausforderungen. Sei es, weil er im Zuge jener Krisen gesellschaftliche Polarisierungs- und Spaltungstendenzen forciert, Mehrheitsbildungsprozesse in den Parlamenten nach Wahlen erschwert oder, wie in einigen Ländern Osteuropas besorgniserregend zu beobachten, die liberal-demokratischen Institutionen zunehmend in Richtung eines autokratischen Regimes aushöhlt. Vor diesem Hintergrund untersuchen insbesondere Sozialwissenschaftler*innen seit mehreren Jahren den partei- wie bewegungsförmigen Rechtspopulismus: Einerseits gehen sie dabei in empirischer Hinsicht seinen Entstehungs- und (elektoralen) Erfolgsbedingungen auf den Grund.[ii] Andererseits versuchen sie, das Phänomen „Populismus“ theoretisch-konzeptionell zu erfassen,[iii] um nicht zuletzt Handlungsempfehlungen für einen demokratietheoretisch angemessenen Umgang mit rechtspopulistischen Akteur*innen zu formulieren.[iv]

‘One Step Further’ – On Affects and Courage in a Foucauldian ethos

Today, I would like to talk about something that I find myself thinking about a lot, in my dissertation as well as in my private life. It has to do with emancipation and its relation to affects. And I would like to talk about this relation less in a sociological, but more in a social philosophical way.

Von der Kritik zur Evaluation

“Sie [die Bildung] ist zur sozialisierten Halbbildung geworden, der Allgegenwart des entfremdeten Geistes.” [1] Theodor W. Adorno Das Sommersemester 2020 stellt in vielerlei Hinsicht eine Umstellung im Universitätsbetrieb der BRD dar. In Folge des verstärkten Ausbruchs der Corona-Pandemie schließen ab dem 15. März bundesweit Universitätsgebäude; Veranstaltungen finden in Form von Vorlesungsvideos, Zoom-Konferenzen, Online-Chat- oder Online-Aufgaben-Formaten statt.

Kultur als „Vehikel der Anpassung“ – Ein Blick zurück auf Marcuse mit Gramsci

„Die administrative Aufsaugung der Kultur durch die Zivilisation ist das Ergebnis der etablierten Richtung des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts, der sich ausweitenden Unterwerfung von Mensch und Natur durch die Mächte, die diese Unterwerfung organisieren und den sich erhöhenden Lebensstandard dazu benutzen, ihre Organisation des Kampfes ums Dasein zu verewigen“[ii] Vor dem zeithistorischen Hintergrund der sich anbahnenden, weltweiten Studierendenproteste, die für eine Demokratisierung und Öffnung der Universitäten kämpften, veröffentlichte Herbert Marcuse 1965 den Aufsatz „Remarks on a Redefinition of Culture“[iii], in dem er für die Einrichtung von „Elite“-Universitäten plädiert. Wie Marcuse zu dieser den Forderungen der Studierenden scheinbar widersprechenden Idee kam, soll im Folgenden rekapituliert und mit dem hegemoniekritischen Kulturverständnis Antonio Gramscis konfrontiert werden.

Vom Bolzplatz zum »Lernort Stadion«

Fußball, dass ist ein Schlagwort für Spaß, Erfolg, Geld, Politik, Kampfgeist, Fairplay, Korruption und auch – zumindest wenn man Felix Magath folgt – für extraordinäre Herrenfrisuren. Eher selten spielen bei solchen Zuordnungen die Potenziale und Möglichkeitsräume für Kritische Bildung und Empowerment eine Rolle, die der Fußball zu bieten hat. Wenn überhaupt derartiges im populären Diskurs verhaftet, dann meist im Kontext von Interviews mit vermeintlichen Fußball-Philosophen à la César Luis Menotti, Volker Finke oder Ewald Lienen oder im Zuge von Vereinsportraits über die vermeintlich „etwas anderen Vereine“ wie FC St. Pauli, SC Freiburg oder Union Berlin. Im universitären Kontext war der Fußball als Multiplikator kritischer politischer Bildung hingegen lange Zeit unterbeleuchtet.

Call for Papers (CfP): “Populismus und Demokratie”

Das Verhältnis von Populismus und Demokratie ist immer wieder Gegenstand kontroverser Debatten – wir möchten daher mit einem Call for Papers für Blog-Beiträge, die sich thematisch im Spannungsfeld “Demokratie und Populismus” bewegen, dazu einladen, am Diskurs teilzuhaben.

Impfpflicht gut, alles gut? Dürfen, müssen, können – Modalverben der Pandemie

Ist eine Impfpflicht sinnvoll und verhältnismäßig? Kann oder muss sie für alle gelten? Und warum brauchen wir sie (nicht)? „Impfen rettet Leben, denn die Corona-Impfung bietet einen hohen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Das ist unstrittig. Umstritten hingegen ist eine mögliche Impfpflicht, unter anderem, weil sie einen starken Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bürger darstellen würde.“[1]

Climate Thinking: Klimakrise als “Matter of Fact” oder “Matter of Concern”

„Our belief that science alone could deliver us from the planetary quagmire is long dead.“[1] (Sinngemäß übersetzt: Unser Glaube, dass uns die Naturwissenschaft allein aus dem planetarischen Schlamassel erlösen könnte, ist schon lange tot.) Dieses Zitat des schwedischen Umwelt- und Wissenschaftshistorikers Sverker Sörlin diente dem Forschungs- und Lehrschwerpunkt Climate Thinking als eine Art Ausgangspunkt, Prämisse oder vielleicht besser, als ein Denkanstoß. Der kurze Satz verweist auf verschiedene Grundannahmen, die Sörlin in gerade einmal 15 Worten verbindet, um einen Ist-Zustand zu beschreiben: Hinter einem kollektiven „our“ versammelt sich eine in großer Gefahr befindliche Gemeinschaft, bei der über lange Zeit ein Glaube an eine superheroisch überzeichnete Instanz kursierte, welche „us“ – wenn nicht vom Bösen, so doch vom planetarischen Schlamassel – erlösen könne. Selbstverständlich geht es Sörlin um die Lage der Menschheit im Angesicht der Klimakrise. Aber, so Sörlins nüchterner Befund, selbst wenn Gott respektive die Naturwissenschaft nicht tot ist, so ist es doch der Erlösungsglaube an sie als alleinige Heilsbringer.